민족문제연구소 제공

민족문제연구소 제공일본의 경제보복 조치에 대한 ‘반일감정’이 고조되고 있는 가운데 최근 단재 신채호선생(1880~1936)의 부인이자 여성독립운동가인 박자혜(1895~1943)의 일대기가 소개돼 주목을 받고 있다.

예지숙 민족문제연구소 선임연구원은 ‘민족사랑’ 7월호에 ‘박자혜의 삶과 투쟁’을 싣고 직업여성과 사회인으로서의 박자혜의 성장과 활동을 상세하게 소개했다.

박자혜는 근대로의 전환기인 1895년 12월 11일 경기도에서 출생했다. 숙명여학교 기예과를 졸업한뒤 조산부양성소에서 산파교육을 받고, 1916년쯤부터 조선총독부의원 산부인과에서 간호사로 근무했다.

산파는 당대여성이 가질수 있는 새롭고도 드문 전문직이었으나 박자혜는 1919년 3.1운동을 체험한뒤 3월 10일 독립만세를 부를 계획을 수립했다. 이후 태업을 주도했으며, ‘간우회’라는 간호사 조직을 만들었다.

만세운동에 가담하면서 일제의 주목을 받은 박자혜는 북경으로 떠났다.

이후 연경대학 의예과에서 수학중이던 1920년 신채호를 만나 결혼했다. 1921년 첫 아이를 출산한 박자혜는 1922년 임신 5개월의 상태로 육아와 생계를 위해 조선으로 건너왔다.

민족문제연구소 제공

민족문제연구소 제공

이후 서울 인사동에 ‘산파 박자혜’라는 간판을 내걸었으나 수익은 시원치 않았으며, 육아와 가사노동에 가장 역할까지 도맡으면서 삶이 고단할 수밖에 없었다.

이런 생활속에서도 박자혜는 1926년 12월 나석주 의거 때 의열단의 길잡이가 되기도 했다.

1927년 북경에서 신채호와 재회했으나, 1928년 4월 신채호가 일본 경찰에 체포돼 10년형을 받으면서 옥바라지를 하게 됐다.

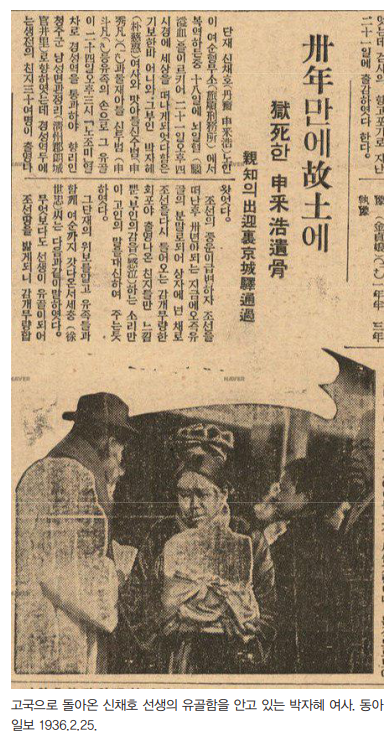

1936년 2월 21일 신채호가 여순감옥에서 옥사한 후 박자혜의 삶은 더욱 어렵고 고독했다. 예 연구원은 “상주라고 손님들이 찾아오지도 않았고 신채호 생전에 가끔 들르던 인간관계도 뜸해졌다. 1943년에 박자혜는 셋방에서 쓸쓸히 사망했다”고 적었다.

민족문제연구소 제공

민족문제연구소 제공

근대여성교육을 받은 직업인 박자혜는 신채호가 안정적으로 독립운동을 할 수 있도록 가정이라는 근거지를 안정적으로 유지하고 재생산하는 활동을 했다.

예 연구원은 “남성들이 밖으로 떠돌 때 여성들이 수행한 재생산노동, 돌봄노동은 독립운동이 장기 지속될 수 있는 근본적인 힘”이라면서 “그녀는 자신의 의지에 따라 신채호와 결혼했고 가정을 경영하면서 독립운동에 동참했다”고 밝혔다.

예 연구원은 “박자혜를 통해 젠더사적 맥락에서 근대 여성의 정치적·사회적 등장을 살필 수 있으며 독립운동 상에서 ‘재생산노동’의 의의를 살펴볼 수 있다“고 평가했다.